Представьте себе застывший в камнях отблеск ночного светила. Их называли «лунными» и, как водится, приписывали им магическую силу. Причем на протяжении веков это были разные минералы. Сначала так величали рожденные в морских глубинах «капли» света – то бишь жемчуг, затем полупрозрачный гипс с мягким блеском – селенит.

Представьте себе застывший в камнях отблеск ночного светила. Их называли «лунными» и, как водится, приписывали им магическую силу. Причем на протяжении веков это были разные минералы. Сначала так величали рожденные в морских глубинах «капли» света – то бишь жемчуг, затем полупрозрачный гипс с мягким блеском – селенит.

Затем время расставило новые акценты и сегодня титул «лунного камня» отдан адуляру и альбиту. Присущая им игра света и внутреннее сияние действительно напоминает свечение Луны. Чем же обусловлены такие завораживающие оптические эффекты? Как минералы из семейства полевых шпатов стали ювелирным украшением? А также иные интересности.

СВЕТОВАЯ СИМФОНИЯ в КРИСТАЛЛЕ АДУЛЯРА

Около 41% минералов земной коры относятся к полевым шпатам. Так вот, именно среди сего разнообразия имеются особые камни, именуемые «лунными». Ценят их не за состав, не за прочность, не за редкость. Популярны оные за сияние, ассоциируемое с мягким светом ночного небесного светила. Известно оно как адуляресценция (о нем подробнее чуть позже).

Сам же адуляр – это не что иное, как низкотемпературная форма ортоклаза, полевого шпата с химической формулой калиевого алюмосиликата K[AlSi3O8]. Его кристаллы обладают прямыми плоскостями спайности, благодаря чему минерал и получил свое название – от греческого orthos (прямой) и klasis (излом).

В магматических породах ортоклаз встречается часто, но превращается в адуляр и обретает свою загадочную светимость лишь в особых условиях – при невысоких температурах, в присутствии воды и при наличии еще одного полевого шпата – альбита, о котором расскажем далее.

Наша история начинается среди альпийских вершин. В 1780 году итальянский геолог Эрменегильдо Пини (Ermenegildo Pini) исследовал в Лепонтинских Альпах склоны горного массива Адула (Adula), района к востоку от Сен-Готарда. И описал новый минерал – калиевый полевой шпат, найденный в холодных глубинах гидротермальных жил. В честь места находки камень получил имя – адуляр (Adularia).

Спустя пятнадцать лет французский исследователь Жан-Клод Деламетри (Jean-Claude Delametherie), не зная о работе Пини, наткнулся на такой же камень и, пораженный его внутренним свечением, назвал его гекатолитом (Hecatolite) – в честь Гекаты (Ἑκάτη), древнегреческой богини лунного света. Так, не сговариваясь, двое ученых увидели в одном и том же минерале лунную суть.

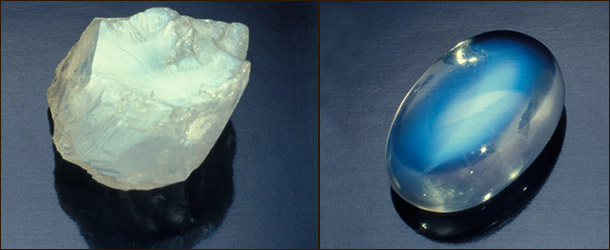

На первый взгляд, это скромный минерал – бледный, полупрозрачный, как утренний иней. Но стоит его отполировать, как он загорается изнутри мягким, чуть холодным бело-голубоватым сиянием, которое не остается на месте, а плавно скользит под поверхностью при повороте кристалла. Это и есть адуляресценция или шиллер-эффект (немецкое schillern – переливаться). Обусловлен он внутренним строением – сросшимися тонкими микропластинами.

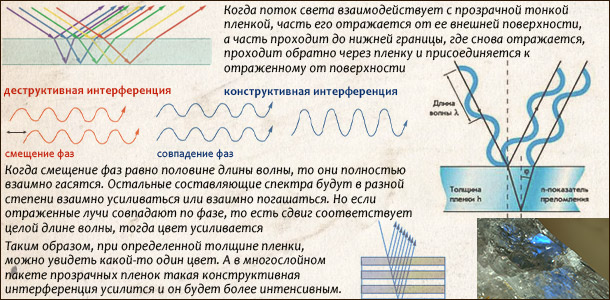

Отражаясь от их границ световые волны интерферируют – накладываясь друг на друга, усиливаются или гасятся, создавая оптическую симфонию, насладится которой можно только глазами. То есть падающий на поверхность кристалла свет сталкивается с его внутренней структурой, словно путешественник, забредший в кристаллический лабиринт.

Там его путь преграждают тончайшие слои – спаянные, как страницы древней книги, каждый толщиной около половины микрона. Как раз совпадает с длинной волны голубых лучей, которые отражаясь от этих границ, начинают танцевать, складываясь в узоры интерференции, создавая то самое загадочное мерцание. Адуляр будто бы вспыхивает молочно-голубоватым светом, подобным полной луне, выглянувшей из-за облаков.

СОАВТОР ЛУННОГО КАМНЯ – АЛЬБИТ

В 1815 году шведские минералоги Йохан Готлиб Ган (Johan Gottlieb Gahn) и Йенс Якоб Берцелиус (Jöns Jakob Berzelius) открыли и описали неизвестный ранее минерал – натриевый полевой шпат, который позже получил название альбит. Его формула – Na[AlSi3O8], и он входит в состав группы плагиоклазов. Наименование от латинского albus (белый), ведь чистый альбит нередко встречается в светлых, молочно-белых тонах.

Кристаллизуется он в финальных стадиях магматических процессов, что делает его спутником редких и визуально привлекательных минералов. Это связано с тем, что в конце кристаллизации магмы происходит насыщение элементами, и альбит зачастую становится частью уникальных пегматитовых ассоциаций.

Существует особая разновидность альбита, именуемая перистеритом (peristerite). Это полупрозрачный кислый плагиоклаз, сочетающий в себе альбит и небольшую примесь анорита (от 5 до 25 %). Такие камни рождаются в высокотемпературных недрах Земли.

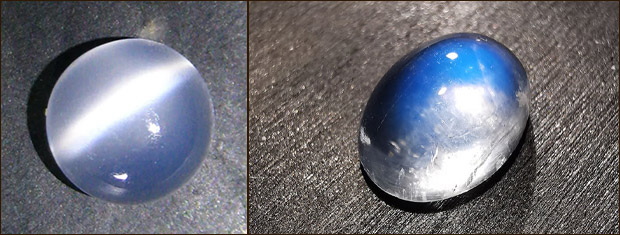

Название произошло от греческого περιστέρι – голубь. И не случайно, ибо в отблесках минерала угадываются мерцающие оттенки перьев на шее птицы – голубовато-серые, синеватые, иногда с тонким лавандовым налетом. Проявляется та самая, порождаемая тонкими слоистыми структурами внутри минерала, адуляресценция. То «лунное» свечение, что сделало известным адуляр. Но перистерит более сдержан: холодный блеск, зыбкое сияние.

Итак, для возникновения адуляресценции, которая обуславливает «лунный» эффект, в кристалле должна быть слоистость. Характерное мерцание проявляется сильнее всего, когда свет преломляется и рассеивается на тончайших альбитовых пластинках в структуре ортоклаза. То есть лунный камень это не один минерал, а союз двух полевых шпатов.

При охлаждении магматической смеси они разделяются на тонкие чередующиеся слои, образуя особую структуру, называемую микропертитом. Тогда химическая формула лунного камня (Na,K)[AlSi3O8], когда ионы натрия и калия в небольшом количестве замещают друг друга в кристаллической решетке.

В лунном камне также может наблюдаться эффект кошачьего глаза – скользящий по поверхности при изменении угла освещения узкий блик. Он появляется за счет отражения и рассеивания лучей внутри тончайших включений. Сей напоминающий кошачий зрачок световой феномен отметил еще в 1798 г. Известный кристаллограф Рене Жюст Гаюи (Rene Just Haüy).

МОДА на ГОЛУБОВАТЫЕ ПЕРЕЛИВЫ: КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Долгое время лунный камень оставался незаметным на фоне более ярких собратьев и редко когда удостаивались внимания ювелиров. Все изменилось в конце XIX века с приходом модерна. И случилось сие благодаря Луису Комфорту Тиффани (Louis Comfort Tiffany), американскому ювелиру и реформатору эстетики.

Вдохновленный естественными формами и нежными переливами, он начал активно использовать адуляр в своих украшениях. В период с 1890 по 1910 годы камень стал неотъемлемой частью образа — символом таинственности, хрупкости и природной гармонии. Его таинственное мягкое голубовато-серебристое свечение, похожее на отголосок лунной дорожки на воде, прекрасно вписывалось в эстетику арт-нуво.

С тех пор минерал стал неотъемлемой частью ювелирного искусства. Особенно активно с ним работают индийские мастера, искусно шлифуя в мягкие формы и полируя так, чтобы свет двигался, словно дыхание. На международных выставках индийские торговцы предлагают множество вариантов: от скромных кабошонов до коллекционных шедевров.

Любопытно, что лунный камень стал официальным символом штата Флорида, хотя на ее территории он не встречается. Такое решение было принято в 1970 году в честь исторического старта с мыса Канаверал, отправившего человека на Луну.